葬祭費・埋葬料・遺族年金

葬祭料の請求

故人が国民健康保健の被保険者であった場合。

国民健康保健の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人は、葬祭費が受けられます。

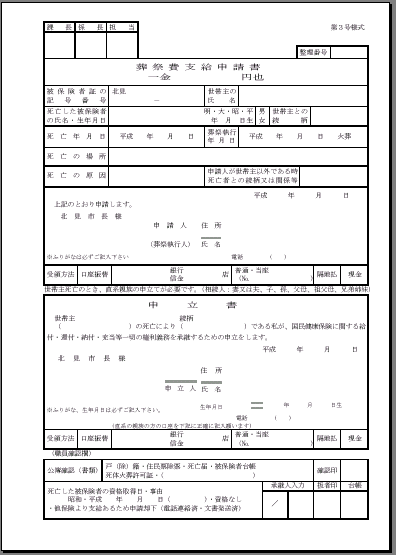

葬祭費の請求方法

受けられる額

区部 5万円

市町村部 3万〜5万円

請求先

亡くなった人の住所地の市区町村役場

(葬祭費支給申請書)

故人が健康保健(社会保険)の被保険者であった場合。

被保険者が亡くなったとき、その被保険者と生計維持関係にあった人は、埋葬料が受けられます。なお、埋葬料を受ける人がなく、事業主や友人等が埋葬を行ったときは、埋葬費が受けられます。また、被扶養者が亡くなったとき、被保険者は家族埋葬料が受けられます。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の請求方法

受けられる額

埋葬料→5万円

請求先

勤務先の社会保険組合又は社会保険事務所

※その他、故人が労働災害で亡くなった場合なども支給される場合があります。

年金・一時金などの請求

故人が国民年金のみに加入していた場合。

遺族基礎年金

国民年金に加入していた人が亡くなったとき、故人の妻とその子に支給される年金です。

受給できる人

8歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる妻

18歳未満(障害者は20歳未満)の子

請求先

住所地の市区町村役場

寡婦年金

国民年金に原則として25年以上加入していた夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあり扶養されていた妻に、60歳から65歳までの間支給される年金です。

請求先

住所地の市区町村役場

死亡一時金

国民年金に3年以上加入している人が年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金の受給ができない場合に支給される年金です。

請求先

住所地の市区町村役場

※死亡一時金と寡婦年金を同時に受給できる人はいずれか一つを選択します。

故人が厚生年金の加入者であった場合

遺族厚生年金

厚生年金保険に加入中などの人が亡くなった場合に、生計を維持されていた配偶者、子、などに支給される年金です。

受給資格は、妻・55歳以上の夫、18歳未満(障害者の場合は20歳未満)の子、55歳以上の父母、18歳未満(障害者の場合は20歳未満)の孫、55歳以上の祖父母の順で受給資格があります。

なお、18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる妻か、18歳未満(障害者は20歳未満)の子は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。

請求先

在職中に亡くなった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所退職後に亡くなった場合は、住所地を管轄する社会保険事務所。

無料相談のご案内!

![]()

メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。

![]()

LINEで無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

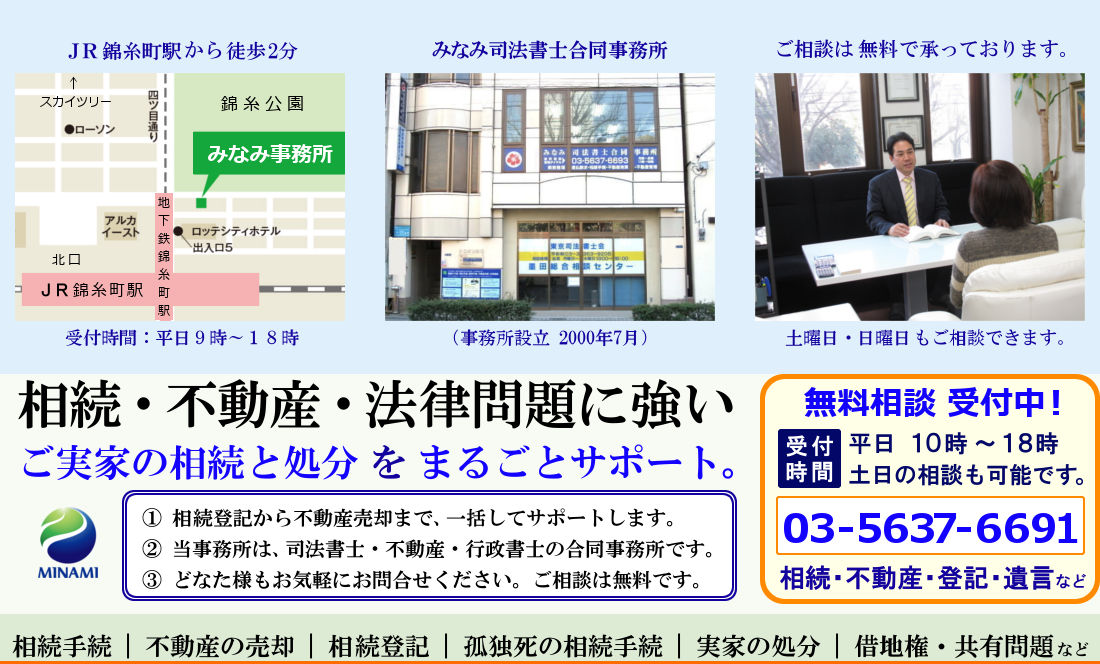

みなみ司法書士・行政書士合同事務所

〒130-0013

東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階

電 話 03-5637-6691

メール minami77@palette.plala.or.jp