相続人に保証されている最低限の相続分(遺留分)

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)に保証されている最低限の相続分です。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。

しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が規定されています。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、「自己の遺留分の範囲まで金銭の支払いを請求する『遺留分侵害額請求権』(いりゅうぶんしんがいがくせきゅうけん)」が行使されるまでは、有効な遺言として効力を有します。

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の額の金銭を遺留分権利者に支払わなければならず、支払う額をめぐって訴訟になるケースも多く見受けられます。

遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。

遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。

また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります。

![]()

第1.遺留分の基本

相続財産に対する各相続人の遺留分

子と配偶者が相続人・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。

父母と配偶者が相続人・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。

兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。

配偶者のみが相続人・・・・・・・配偶者が2分の1。

子のみが相続人・・・・・・・・・子が2分の1。

直系尊属のみが相続人・・・・・・直系尊属が3分の1。

兄弟姉妹のみが相続人・・・・・・兄弟姉妹には遺留分なし。

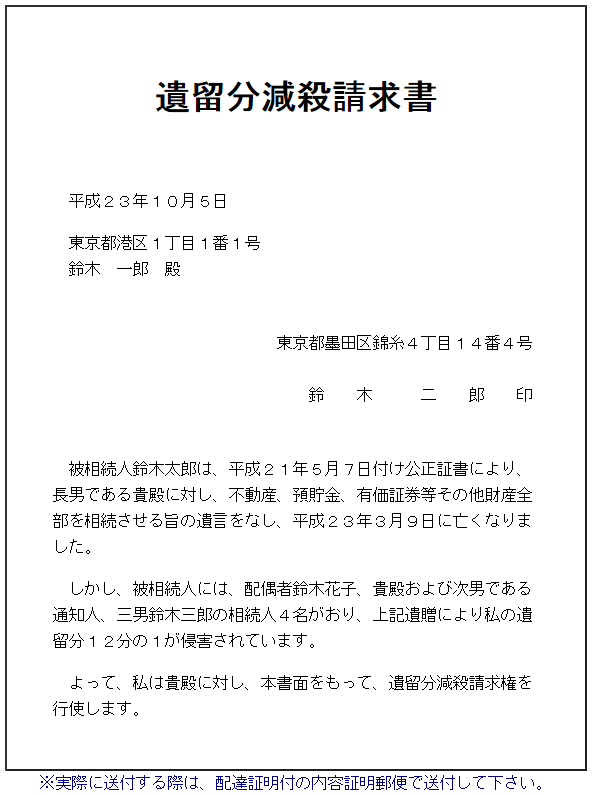

遺留分減殺請求書の見本

遺留分の基礎となる財産

遺留分の基礎となる財産は、被相続人が死亡時において有していた財産の価額に、下記の贈与財産の価額を加え、この合計額から債務を控除した額となります。

1 被相続人の死亡前1年以内になされた贈与

※遺留分を害することを知らない贈与も含む)

2 被相続人の死亡前1年以上の贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。

3 相続人が受けた特別受益

※贈与等の時期を問わない(令和元年6月30日開始の相続まで。同年7月1日以降の相続からは原則10年間。)。遺留分を害することを知らない贈与も含む。

4 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為。

※減殺を請求するときは、その対価を償還しなければなりません。

遺留分減殺の順序

1 遺贈

2 贈与

※まず遺贈を減殺して、それでも足りないときに初めて贈与を減殺できる

※贈与が複数あるときは、後の贈与(相続開始時に近いもの)からはじめ、順次、前の贈与を減殺する。

※遺贈と死因贈与の減殺の順序に関する判例 東京高裁平成12年3月8日判決

判旨

減殺の順序について、1審判決のように「解する余地もないではないが、他方、死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立しているのであるという点では贈与としての性質を有していることは否定すべくもないのであるから、死因贈与は遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当であり、ただ民法1033条及び1035条の趣旨にかんがみ、通常の贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべきものと解するのが相当である。

そして、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言による相続は、右の関係では遺贈と同様に解するものが相当であるから、本件においては、まず、Bに対する相続させる遺言による相続が減殺の対象となるべきものであり、それによってXらの遺留分が回復されない場合に初めて、Yに対する死因贈与が減殺の対象になる」。

![]()

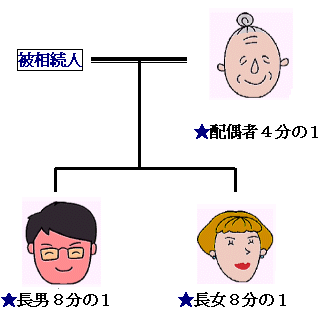

第2.遺留分の具体例(図解)

1.配偶者と子が相続人の場合の遺留分割合

※配偶者は2分の1×2分の1=4分の1

※子は各2分の1×2分の1×2分の1=各8分の1

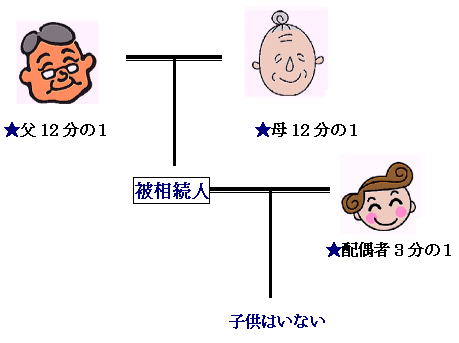

2.配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分割合。

※配偶者は3分の1

※父母は各6分の1×2分の1=12分の1

※配偶者が死亡していれば父母は各6分の1ずつ相続する。

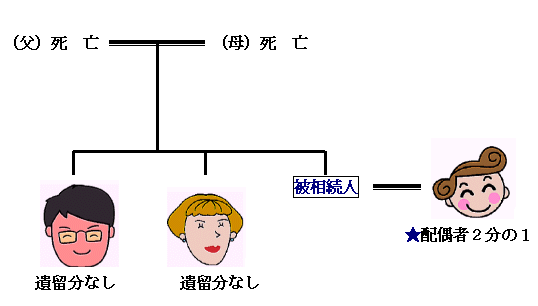

3.配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合。

※配偶者は2分の1

※兄弟姉妹は遺留分なし。

![]()

第3.遺留分に関する法令(民法)

第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

① 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

② 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

注:兄弟姉妹(+甥姪)に遺留分はありません。

注:相続人が配偶者のみの場合の配偶者の遺留分は2分の1です。

注:相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合の遺留分は、配偶者2分の1、兄弟姉妹ゼロです。

第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1044条

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

注:※遺留分算定にあたり、算入される相続人に対する生前贈与は、原則として、「相続開始前10年以内」のものに限られます(令和元年7月1日より適用)。

注:遺留分算定にあたり、算入される相続人に対する生前贈与は、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」に限られます(令和元年7月1日以前と同様)。

第1045条

負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

注:売買などの有償行為についても、遺留分請求の対象となることがあります。

第1046条(遺留分侵害額の請求)

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から(下記)第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。

① 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項(特別受益)に規定する贈与の価額

② 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

③ 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)

受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

① 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

② 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

③ 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

2 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

3 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

注:遺留分請求を受ける者には順位があります。(①日付が近い贈与→②日付が遠い贈与)、(①遺贈→②贈与)、(複数の遺贈→価額の割合で負担)、(同時の贈与→価額の割合で負担)、(①遺贈→②死因遺贈:高裁判例)。

注:裁判所は、請求により遺留分に係る債務の支払いにつき、期限を許与することができます。

第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

注:遺留分請求には期限があります。相続及び侵害の事実を知ってから1年間、又は相続開始から10年間です。

第1049条(遺留分の放棄)

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

注:相続開始前に遺留分の放棄をすることができます。但し、裁判所の許可が必要。

注:相続人の内の一人が遺留分の放棄をしたとしても、他の相続人の遺留分は増えません。

![]()

第4.遺留分の制度に関する見直し(民法改正)

(令和元年 第9号)

第1 遺留分減殺請求権(物権的効果)から遺留分侵害額請求権(債権的効果)への転換

1 旧法による遺留分「減殺」請求権

旧法による遺留分減殺請求権は、遺留分の保全に必要な限度で遺贈・贈与などを失効させ、その限度で減殺請求された者の権利を遺留分権利者に帰属させることができる権利でした。

例えば、被相続人Aの遺産(甲不動産、乙不動産、丙不動産)の全てを長男Bが遺言で取得し、二男Cが長男Aに対して遺留分減殺請求をした場合、二男Cの遺留分4分の1の割合で遺言の効力が失効し、二男Cがその4分の1の所有権を取得します。

結果的に甲・乙・丙各不動産について長男Bが4分の3、二男Cが4分の1の所有権を有する「共有状態」が生じることになります。

2 新法による遺留分「侵害額」請求権

令和元年7月1日から新しくなった遺留分侵害額請求権は、行使の効果として、遺贈・贈与を失効させることはできず、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる」権利となっています。

例えば、被相続人Aの遺産(甲不動産、乙不動産、丙不動産)の全てを長男Bが遺言で取得し、二男Cが長男Aに対して遺留分侵害額請求をした場合、二男Cの遺留分4分の1の割合に相当する金銭債権(甲乙丙各不動産の評価額の4分の1)を取得します。

結果的に甲・乙・丙各不動産の所有者は長男甲のままで、二男Cは各不動産の評価額の4分の1に相当する金銭の支払いを長男甲から受けることができます。

3 見直しの理由

(1) 事業承継のために会社で使用している不動産や会社の株式等を遺贈の目的とした場合に、遺留分減殺請求の結果として事業承継者以外の相続人との間で共有状態が発生すると、その後の円滑な事業承継・事業運営の妨げとなるため。

(2) 遺留分権利者の生活保障等を目的とする遺留分制度の趣旨に照らせば、遺留分権利者に遺留分に相当する金銭を得させることで十分であるため。

第2 遺留分を算定するための方法

1 遺留分を算定するための財産の価格={(相続開始時における被相続人の積極財産の額)+(第三者に対する生前贈与:原則1年以内+相続人に対する生前贈与:※原則10年以内) }―相続債務の全額

※令和元年7月1日以後の相続より、原則10年以内。6月30日以前の相続では原則無期限。

2 相続人に対する生前贈与と遺留分請求

今回の改正により、相続人が受贈者である場合には、原則として「相続開始前の10年間」に贈与したものに限り、遺留分算定の財産の価額に算入されることになりました。

※改正前は、相続人に対する贈与は、原則として無期限で遺留分算定の財産に算入されていました。

この規定は令和元年7月1日以後に開始した相続に適用されます。よって、相続発生日が1日違う(6月30日or7月1日)だけで、遺留分の額が大きく異なる可能性があり、贈与の時期及び額によっては、請求できる遺留分の額が大きく圧縮(少なくなる)されることになります。

(計算例)被相続人 父甲・相続人 長男A・二男B

①令和元年6月30日父甲死亡、相続財産1億円、長男Aに対して11年前に父甲が1億円贈与

二男Bの遺留分=2億円×1/2×1/2=5000万円

②令和元年7月1日父甲死亡、相続財産1億円、長男Aに対して11年前に父甲が1億円贈与

二男Bの遺留分=1億円×1/2×1/2=2500万円

③令和元年7月1日父甲死亡、相続財産1億円、長男Aに対して9年前に父甲が1億円贈与

二男Bの遺留分=2億円×1/2×1/2=5000万円

![]()

相続人ごとの遺留分の割合

(平成31年 第1号)

遺留分とは、「特定の相続人」に対して認められる、「最低限保証されている遺産の取り分」です。

第1.遺留分が認められている「特定の相続人」は以下のとおりです。

1.配偶者

2.子およびその代襲相続人

3.直系尊属

※兄弟姉妹(甥姪)には遺留分はありません。

第2.遺留分請求の方法・期限

1.遺留分の請求は、相手方に対する「意思表示」により行います。

意思表示の方法は、口頭・電話・FAX・手紙など、いずれの方法でも効力が生じますが、後日の証拠を残すために、通常は「内容証明郵便」にて請求を行います。

2.遺留分を請求できる期限は以下のとおりです。

・相続開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年

・相続開始の時から10年

第3.遺留分の割合

1.相続人が配偶者のみの場合の遺留分の割合

相続財産の2分の1

2.相続人が配偶者と子の場合の遺留分の割合

配偶者・・・相続財産の4分の1

子・・・相続財産の4分の1÷人数

3.相続人が子のみの場合の遺留分の割合

相続財産の2分の1÷人数

4.相続人が配偶者と直系尊属の場合の遺留分の割合

配偶者・・・相続財産の3分の2×2分の1

直系尊属・・・相続財産の3分の1×2分の1÷人数

5.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の遺留分の割合

配偶者・・・相続財産の2分の1

兄弟姉妹・・・なし

6.相続人が直系尊属のみの場合の遺留分の割合

相続財産の3分の1

7.相続人が兄弟姉妹のみの場合の遺留分の割合

なし

![]()

自分だけ何ももらえない遺言書がでてきたら!!

(平成29年 第16号)

母が亡くなり、相続人は長男、長女、二男、三男の計4人。相続財産は預金が8000万円。

49日法要も無事に終わり、皆がほっと一息ついているときに、突然、長男から次ような発言がありました。

「みんな、このたびは御苦労さまでした。実は、母は生前に遺言書を作成していて・・・、これがその遺言書です。」

長男の突然の発言で騒然とするなか、差し出された遺言書には・・・

遺言書

遺言者は、長男に4000万円、長女に2000万円、二男に2000万円を相続させる。

平成29年11月9日

鈴木花子 印

お、お、お・・・俺の相続する分がない、、、。三男の顔がみるみる赤くなっていき、和やかだった場の雰囲気は修羅場の様相を呈して・・・・次号に続く。

まるで安っぽいドラマのような内容ですが、実際には、上記のような内容の遺言が作成されることはよくあります。

このような遺言がでてきたときに、三男は何も相続することはできないのでしょうか?

上記の場合、三男には、「遺留分」(いりゅうぶん)という権利が保障されており、他の3人に請求することによって、本来の法定相続分(4分の1)の半分にあたる計1000万円(8000万円×4分の1×2分の1)を3人から受け取ることができます。

この遺留分はいつまでも請求できるわけではなく、

相続の開始及び自分の遺留分が侵害されている事実を知ってから1年間

※今回のケースでは遺言の内容を知ったときから1年間

または

相続の開始から10年間

を経過すると請求ができなくなります。

親や子のさまざまな想いから、さまざまな内容の遺言が作成されます。

ときには、上記のような遺言によって財産をもらえない相続人の生活が立ちいかなくなることもあるでしょう。

遺留分の制度には、そのような相続人の生活保障としての役割もあります。

無料相談のご案内!

![]()

メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。

![]()

LINEで無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

みなみ司法書士・行政書士合同事務所

〒130-0013

東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階

電 話 03-5637-6691

メール minami77@palette.plala.or.jp