相続に関する法律の改正

相続に関する適用法令・法改正の変遷について!

平成26年 第14号

相続に関する法律(民法)は、明治31年に施行されて以来、これまでに度々改正されてきました。

改正の中には、相続人および相続分の構成が大きく変わる改正も含まれていますので、相続手続を進める上で相続法の改正の知識とその内容の理解は必要不可欠なものとなっています。

相続に関する民法改正の内容は、以下のとおりとなっています。

①旧民法

昭和22年5月2日以前に開始した相続に適用

家督相続(長男単独相続)

遺産相続(共同均分相続)

②応急措置法

日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の間に開始した相続に適用

家督相続の廃止

③新民法

昭和23年1月1日以後に開始した相続に適用

家督相続廃止(遺産相続への一本化)

祭祀財産の相続財産からの分離

④相続法の一部改正

昭和37年の一部改正

特別失踪の期間短縮(3年から1年)

同時死亡の推定の新設

相続放棄を代襲原因から排除

再代襲相続を明記

同時生存の原則の廃止

相続権を直系卑属から子に変更(孫以下は代襲相続)

限定承認・放棄の取消方法の明記

特別縁故者制度の新設

昭和55年の一部改正

配偶者の相続分の引き上げ

兄弟姉妹の再代襲相続の制限

寄与分制度の新設

遺産分割基準の明確化

配偶者の遺留分割合の引き上げ

平成11年の一部改正

聴覚・言語機能障害者の公正証書遺言に関する改正

平成16年の一部改正

民法の現代語化に伴う改正

![]()

速報! 相続に関する法律が40年ぶりに大改正されました!

平成30年 第8・9号

相続に関する法律が40年ぶりに大改正されました。

今回の改正は、「配偶者の相続権や居住権」、「相続財産の仮払制度の新設」、「自筆証書遺言の方式の緩和」、「相続財産の対抗要件」、「相続人以外の親族による特別の寄与に対する制度」など、すべての人の相続に大きく関係する内容となっています。

また、今回改正された法律は、平成31年1月13日から平成32年7月13日までの間に順次、効力が発生していきますので、近い将来に相続の発生が予想される方は特に注意が必要です。

第1 配偶者短期居住権の新設

配偶者が相続開始の時に遺産である建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物を使用できる。

平成32年7月13日までに施行

第2 配偶者居住権の新設

配偶者の居住建物について、一定期間(終身も可)、配偶者にその使用を認める法定の権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。

平成32年7月13日までに施行

第3 配偶者保護の持戻し免除の意思表示の推定規定

婚姻期間が20年以上の夫婦間につき、居住用不動産の贈与(又は遺贈)がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定する。

平成31年7月13日までに施行

第4 預金の仮払い制度等の創設

相続された預貯金について、遺産分割前にも一定額の払戻しが受けられる。

平成31年7月13日までに施行

第5 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けた。

平成31年7月13日までに施行

第6 自筆証書遺言の方式緩和

ワープロ作成の財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できる。

平成31年1月13日までに施行

第7 遺言執行者の権限の明確化

平成31年7月13日までに施行

第8 法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設

平成32年7月13日までに施行

第9 遺留分制度に関する見直し

現行の制度を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとし、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払について裁判所が期限の猶予を与えることができる。

平成31年7月13日までに施行

第10 相続の効力等に関する見直し

法定相続分を超える権利の承継(不動産など)については、相続登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。

平成31年7月13日までに施行

第11 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもと、相続人に対して金銭の請求をすることができる。

平成31年7月13日までに施行

※各規定について、それぞれ施行期日(効力が発生する日)が異なりますのでご注意ください。

![]()

相続に関する昭和55年改正(昭和56年1月1日施行)について!

平成26年 第13号

相続法は、昭和55年に下記のとおり改正されています。すでに改正から30年以上経過していますが、現在でも(昭和の時代に購入した仮登記の農地など)関係する事案がありますので注意が必要です。

特に相続手続を手掛ける専門家の方はご注意ください。

1.配偶者の法定相続分の見直し

配偶者と子が相続人の場合 配偶者3分の1 → 2分の1

配偶者と尊属が相続人の場合 配偶者2分の1 → 3分の2

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3分の2 → 4分の3

2.寄与分制度の新設

相続人間の衡平を図る目的で寄与分の制度が新設された。

3.兄弟姉妹の代襲相続制度の制限

昭和55年12月31日までは、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範

囲について特に制限がなかったところ、昭和56年1月1日以後は、兄弟姉妹の

子(被相続人から見て甥姪)までに代襲相続が制限された。

4.遺留分の見直し(各遺留分割合)

配偶者のみが相続人の場合 遺留分3分の1 → 2分の1

配偶者と直系尊属が相続人の場合 遺留分3分の1 → 2分の1

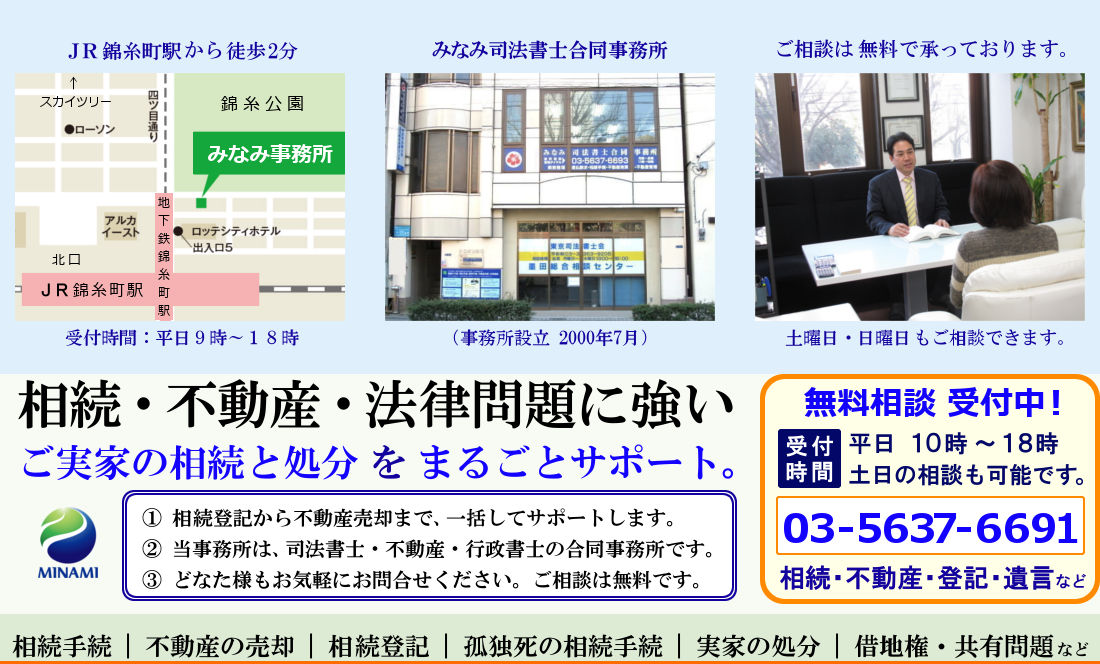

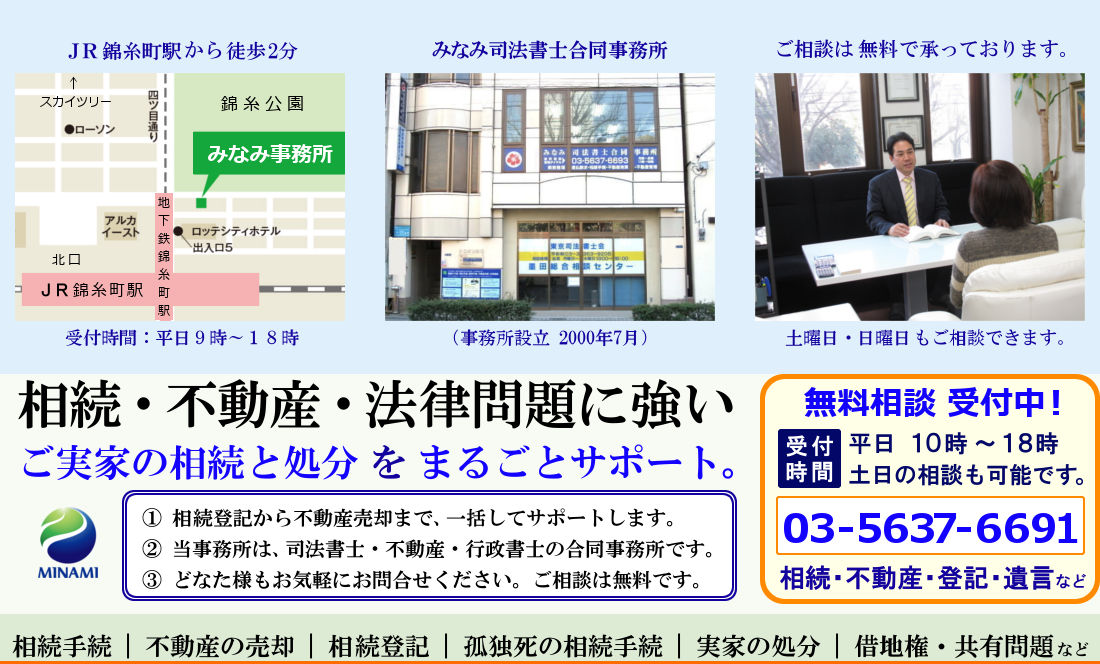

無料相談のご案内!

![]()

メールでのお問合せ (24時間受付)

※面談相談のご予約、手続に関するお問い合わせなど、お気軽にご利用ください。

![]()

LINEで無料相談の予約ができます。

※QRコードから友達登録してご利用下さい。

みなみ司法書士・行政書士合同事務所

〒130-0013

東京都墨田区錦糸四丁目14番4号2階

電 話 03-5637-6691

メール minami77@palette.plala.or.jp