���ނ̎����o�L�\���܂ňꊇ���ăT�|�[�g���܂��B

�݂Ȃݎi�@���m�����������ł́A�����P�Q�N���A�����s���Y�̖��`�ύX�i�����o�L�j��⌾���̍쐬�A���������A�����s���Y�̔��p�Ȃǂ̑����葱�Ɩ����s���Ă��܂��B

�����s���Y�̖��`�ύX�ɕK�v�ȏ��ނ̂������A��Y�������c���̍쐬�A�o�L�̐\���܂ňꊇ���ăT�|�[�g�v���܂��B

�����s���Y�̖��`�ύX�����l���̕���A�K�v���ނ̎�ł�����̕��ȂǁA���C�y�ɂ����k���������B

�����s���Y�̖��`�ύX�葱�̗���

�P�D�����Ɋւ��邲���k�i�����j

�����l�̂���]��A�⌾���̗L���A�s���Y�̉��z�A�����œ����l�����Ȃ��瑊���Ɋւ��邲���k�������܂��B

�������k�͖����ł��B

�Q�D�����s���Y�̖��`�ύX�F��p�̂����ς�

�s���Y�̖��`�ύX�i�����o�L�j�̔�p�i�o�^�Ƌ��ŁE�ːГ��̎���j���V�A�����܂łɗv������������q�l�ɂ��`�����A���m�F������������Ŏ葱���J�n���܂��B

�����o�L�̔�p��

�����o�L�̔�p�i����j �o�^�Ƌ��Łi�o�L��\������ۂɂ�����ŋ��j

�s���Y�̌Œ莑�Y�]���z×0.4��

�i��j�Œ莑�Y�]���z1000���~�̏ꍇ�E�E�E4���~

�@�@�@�Œ莑�Y�]���z3000���~�̏ꍇ�E�E�E12���~

�@�@�@�����o�L�̔�p�i��V�j �@9��8000�~

��L�̑��A�X����̎���K�v�ƂȂ�܂��B

�@�葊�����ꗗ�}�̐\���͖����ł��B

�R�D�K�v���ނ̂�����

�����s���Y�̖��`�ύX�ɕK�v�ȏ��ނ͉��L�̂Ƃ���ł��B

�Ȃ��A��ӏؖ����ȊO�̕K�v���ނ́A���������ɂĂ������邱�Ƃ��\�ł��B

�i�P�j�푊���l�̏o�����玀�S�܂ł̑S�Ă̌ːГ��{

�����x���]�Ђ��Ă���ꍇ�́A���̑S�Ă̌ːЂ��K�v�ƂȂ�܂��B

���Z��o���������l�̏ꍇ�́A�푊���l�̗��e�̏o�����玀�S�܂ł̌ːЂ��K�v�ƂȂ�܂��B

����P�����̏ꍇ�́A��P�i��j�����l�̏o�����玀�S�܂ł̌ːЂ��K�v�ƂȂ�܂��B

�i�Q�j�Œ莑�Y�]���ؖ����@�i�s�Ŏ��������͎s��������j

�i�R�j�����l�S���̈�ӏؖ���

�i�S�j�s���Y���擾���鑊���l�̏Z���[

�i�T�j��Y�������c���i���������쐬�j

�i�U�j�푊���l�̌ːЂ̕��[

�i�V�j�s���Y�̓o�L��

�i�W�j�⌾���i�K�v�ɉ����āj

�S�D��Y�������c���̍쐬

�s���Y���`�ύX�̕K�v���ނ������܂�����A�o�L�Ɋւ����Y�������c�����쐬���A�����l�S���������E����i����j���܂��B

�i��Y�������c���@���{�j

|

��Y�������c���y�ѐ\�q�� �����s�n�c��n�c�꒚�ڂP�Ԓn �����l�S���Ŕ푊���l��ؑ��Y�̈�Y���A���̂Ƃ��蕪�����邱�Ƃ����c�����B �P�D���̕s���Y�́A��؈�Y���擾����B �@���@�@�݁@�n�c��n�c�Z���� �@���@�@�݁@�n�c��n�c�Z���ڂQ�U�Ԓn �Q�D���̗a�����́A��ؓ�Y���擾����B �@�肻�ȋ�s�n�c�x�X�ɑ���푊���l���`�̗a���S�� ��L�̂Ƃ���A�푊���l��ؑ��Y�̈�Y�ɂ����������l�S���̕������c�����������̂ŁA��������邽�ߖ{���c�����쐬����B �����R�O�N�R���R�� �Z ���@�����s�n�c��n�c�U���ڂQ�U�ԂU�� �Z ���@�����s��������{���꒚�ڂP�ԂP�� |

����Y�������c���L���ɐ������邽�߂ɂ́A���������l�S���̍��ӂ��K�v�ƂȂ�܂��B

�ꕔ�̑����l�����O���Ă��ꂽ��Y�������c�́A�����Ƃ��Ė����ł��B

�����������l���ɍs���s���̎҂�����ꍇ�́A�s���s���҂̂��߂ɁA�ƒ�ٔ����ɕs�ݎ҂̍��Y�Ǘ��l�̑I�C��\���Ă���A�I�C���ꂽ�s�ݎҍ��Y�Ǘ��l���ƒ�ٔ����̋��āA�s�ݎ҂̂��߂Ɉ�Y�����̋��c�ɎQ�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�T�D�@���ǂɑ����s���Y�̖��`�ύX�̐\�����s���܂��B

�o�L�̐\�����犮���܂ł̊��Ԃ͖�P�T�Ԃł��B�@���ǂɑ��鑊���o�L�̐\���y�ъ������ʂ̎�̂́A���������̎i�@���m���s���܂��B

�U�D�����i�o�L���ʏ��j�̂��n���E�葱����

�s���Y�̖��`�ύX�̊�����A�����i�o�L���ʏ��j�����n�����Ď葱�����ł��B

![]()

�P�D���������Ƒ����o�L�̈ꊇ�\���̉ہB

����̑������d�Ȃ����ꍇ�i�Ⴆ�A���e�����S���ēo�L�����Ȃ��ԂɎq�����S�����ꍇ�Ȃǁj�ɁA�P��̓o�L�Œ��ڑ����l���`�ɂł��邩�ۂ��B

�i�P�j�b�����S���A�z��҉��A�q�`�A�a�A�b�A���тɎq�a�̑�P�����l�w�A�x�A�y�����������s���Y�ɂ��A�����o�L�����̊Ԃɉ������S���A�����ł`�����S�����ꍇ�ɂ����āA�a�A�b�A�w�A�x�A�y�Ԃłw�𑊑��l�Ƃ����Y�������c�����������ꍇ�A�b���璼�ڂw���`�ɑ����o�L�����邱�Ƃ��ł���B

�i�Q�j�b���S�ɂ��A�q�`�A�a�����������l�ƂȂ������A�����o�L�����̊Ԃɂ`�����S���A�w���`�̑����l�ƂȂ�A�����ła�����S���A�x���a�̑����l�ƂȂ����ꍇ�A�b�̑����ɂ��w�A�x�Ԃɂ����āA�s���Y�P�͂w�A�s���Y�Q�͂x������������e�̈�Y�������c�����������Ƃ��́A�b���璼�ڂw�A�x�ւ̊e�����o�L��\�����邱�Ƃ��ł���B

�i�R�j�b�����S���A�z��҂y�A�q�`�A�a�A�b�����������s���Y�ɂ��A�����o�L�����̊Ԃɉ������S�����ꍇ�ɂ����āA�b���̋��������l�ł���`�A�a�A�b�Ԃɂ����Ă`������s���Y���擾����|�̈�Y�������c�����������ꍇ�A���ڍb����`�ւ̑����o�L��\�����邱�Ƃ��ł���B

�@�S�j�b�����S���A�z��҉��A�q�`�A�a�A�b�����������s���Y�ɂ��A��������s���Y�𑊑�����|�̈�Y�������c�������������A�o�L�����̂܂܉������S���A���̋��������l�`�A�a�A�b�Ԃł`�����Y�s���Y���擾����|�̈�Y�������c�����������ꍇ�ɂ́A�����̋��c����Y�t���āA���ڍb����`�ւ̑����o�L��\�����邱�Ƃ��ł���B

�Q�D�������x�i���@�j�̕ϑJ

�i�P�j�����@�@�i�����R�P�N�V���P�U���`���a�Q�Q�N�T���Q���j

�E�ˎ厀�S���͌ˎ匠�r���@→�@�Ɠ����@→�@���o�C���j�C�P�Ƃ̑����̌���

�E�ˎ�ȊO�̉Ƒ��̎��S�@�@→�@��Y�����@→�@�����ϕ������̌���

�i�Q�j���}�[�u�@�@�i���a�Q�Q�N�T���R���`���a�Q�Q�N�P�Q���R�P���j

�E�Ɠ����̔p�~�@→�@��Y�����Ɉ�{��

�E�������ʁA�������̏C��

�i�R�j�V���@�@���a�Q�R�N�P���P���`

�E�Ɠ����̔p�~

�E�z��҂̑������̊m��

�E���q�ϕ��������̊m��

�E���J���Y�̑������Y����̕����@�Ȃ�

�i�S�j�ꕔ�����@���a�R�V�N�V���P���`

�E���ʎ��H�鍐�̊��Ԃ��R�N����P�N�ɒZ�k�����B

�E�������S�̐���K���݂����B

�E��P�����𑊑��J�n�ȑO�̎��S�A���i�A�r���Ɍ��邱�Ƃm�ɂ����B

�E���������l�̑�ꏇ�ʁu���n�ڑ��v���u�q�v�ɉ��߁A���ȉ��̒��n�ڑ��́A��ɑ�P�����l�̎��i�ő������邱�Ƃm�ɂ����B

�E���������҂͎n�߂��瑊���l�ƂȂ�Ȃ��������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�B

�E���ʉ��̎҂̐��x��V�݂����B

�i�T�j�ꕔ�����@���a�T�U�N�P���P���`

�E�Z��o�����P���đ����l�ƂȂ�҂����̎q�i���Áj�Ɍ��肵���B

�E�z��҂̑��������q�Ƌ��ɑ����l�ƂȂ�Ƃ��͂Q���̂P�A���n�����Ƌ��ɑ����l�ƂȂ�Ƃ��͂R���̂Q�A�Z��o���Ƌ��ɑ����l�ƂȂ�Ƃ��͂S���̂R�Ɉ����グ���B

�E��^�����x��V�݂����B

�E�◯���̊��������߂��B���n�����݂̂������l�̏ꍇ�R���̂P�A����ȊO�̏ꍇ�Q���̂P

�������k�̂��ē��I

![]()

���[���ł̂��⍇���@�i24���Ԏ�t�j

���ʒk���k�̂��\��A�葱�Ɋւ��邨�₢���킹�ȂǁA���C�y�ɂ����p���������B

![]()

LINE���������k�̗\�����ł��܂��B

��QR�R�[�h����F�B�o�^�������p�������B

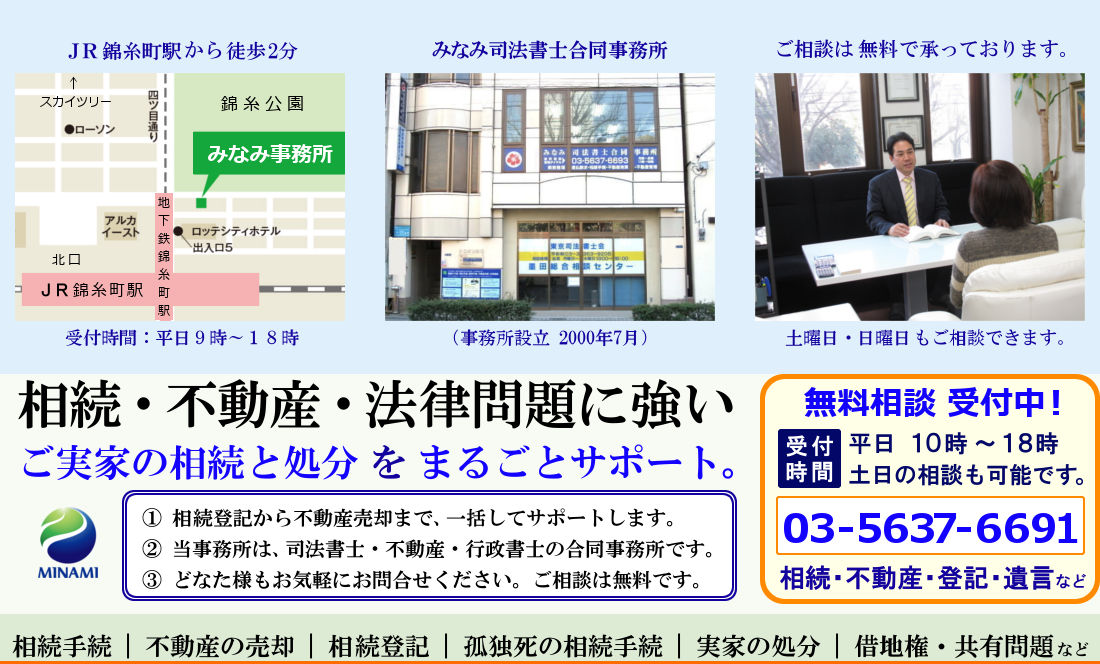

�݂Ȃݎi�@���m�E�s�����m����������

��130-0013

�����s�n�c��ю��l���ڂP�S�ԂS���Q�K

�d�@�b�@03-5637-6691

���[���@minami77@palette.plala.or.jp